Le 4 août 2021, à Marseille, Souheil El Khalfaoui, 19 ans, est abattu par un policier lors d’un contrôle routier dans le quartier populaire de la Belle-de-Mai. Ce drame, loin d’être un fait divers isolé, met en lumière une mécanique systémique où l’islamophobie, les abus policiers et les défaillances judiciaires s’entrelacent pour étouffer la vérité. La disparition de neuf pièces à conviction, dont la balle mortelle, et une enquête initialement bâclée ont transformé cette affaire en un scandale retentissant.

En s’appuyant sur des rapports d’ONG, des témoignages et des analyses médiatiques, Interférence Média explore les rouages de cette injustice, du ciblage discriminatoire des jeunes issus de l’immigration à la mobilisation collective face à l’impunité.

Affaire Souheil El Khalfaoui : un contrôle fatal

Le 4 août 2021, Souheil El Khalfaoui, apprenti maçon d’origine maghrébine, est arrêté par un équipage de la BAC à un feu rouge de la Belle-de-Mai. Selon la version officielle, relayée par le procureur de Marseille, Souheil aurait refusé d’obtempérer, accélérant en direction d’un policier, qui aurait alors tiré en « légitime défense ». Un seul coup de feu, mortel, atteint le jeune homme à la poitrine.

❌"Dès le premier soir il y a eu du mensonge", déplore Issam El Khalfaoui, père de Souheil. "Ils ont justifié le tir en disant que Souheil avait roulé sur un policier, ce qui est faux". "C’était un gamin de 19 ans, il n’était pas dangereux". pic.twitter.com/bXRHNuAJyY

— Le Bondy Blog (@LeBondyBlog) November 11, 2021Pourtant, dès les premiers jours, des incohérences émergent. Des témoins, cités par Médiapart, affirment que Souheil n’a pas fait de geste menaçant. Les vidéos de surveillance, potentiellement décisives, n’ont pas été saisies immédiatement. Pire, neuf scellés, dont la balle et des éléments matériels, disparaissent mystérieusement, comme révélé par une enquête de Médiapart.

Classée sans suite en première instance, l’affaire ne progresse qu’après la mobilisation de la famille qui mène son enquête elle-même et la pression médiatique, notamment via des posts sur X. Ce fiasco judiciaire place l’affaire Souheil au cœur du débat sur les violences policières systémiques en France.

La légitime défense : une excuse fragile face aux incohérences

Le policier auteur du tir, un brigadier de la BAC, affirme avoir agi en légitime défense, prétendant que Souheil aurait tenté de le renverser. Cette version, relayée sans vérification initiale par les autorités, est contredite par plusieurs témoignages. Une habitante du quartier rapporte que le jeune homme, paniqué, aurait à peine bougé son véhicule.

L’absence de la balle mortelle, disparue avec d’autres scellés, rend impossible une analyse balistique pour confirmer ou infirmer la proportionnalité du tir. L’argument de la légitime défense est une constante dans les affaires de violences policières, servant à protéger les agents avant même l’ouverture d’une enquête sérieuse.

Dans le contexte de l’article 435-1 du code de procédure pénale, qui assouplit les conditions d’usage des armes pour refus d’obtempérer, cette justification apparaît comme un blanc-seing pour l’impunité. Sans preuves matérielles, la vérité sur les dernières secondes de Souheil reste inaccessible, laissant planer le doute sur la responsabilité du policier.

En 2017, l’art. L.435-1 du Code de la sécurité intérieure avait élargi les motifs d'utilisation des armes à feu.

Cet article laisse une liberté d’interprétation trop large aux forces de l'ordre pour justifier l’usage de la force meurtrière.

— amnestyfrance (@amnestyfrance) June 27, 2024Une enquête sabotée : l’opacité judiciaire en question

L’enquête sur la mort de Souheil est un catalogue d’irrégularités. Selon Médiapart, neuf pièces à conviction, dont la balle et des fragments de la voiture, ont été perdues par les autorités, compromettant toute chance de reconstituer les faits.

L’IGPN, en charge de l’investigation, n’a ni interrogé des témoins clés ni sécurisé les vidéos de surveillance. Initialement classée sans suite, l’affaire n’a été rouverte qu’après une mobilisation massive, forçant le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérald Darmanin, à réagir publiquement.

Amnesty International dénonçait déjà en 2020 ces pratiques comme symptomatiques d’un système où l’IGPN, surnommée « la police des polices », agit davantage comme un bouclier institutionnel qu’un organe impartial. Cette opacité, couplée à l’absence de sanctions, renforce l’idée d’une justice à deux vitesses, où les victimes issues des quartiers populaires sont systématiquement négligées.

Trop souvent, les enquêtes de l’IGPN n’empêchent pas l’impunité des forces de l’ordre.

Depuis des années nous demandons la création d’un mécanisme d’enquête indépendant, impartial et efficace.

Les victimes de violences policières doivent pouvoir obtenir justice !

— amnestyfrance (@amnestyfrance) November 27, 2020La famille El Khalfaoui : une lutte pour la vérité

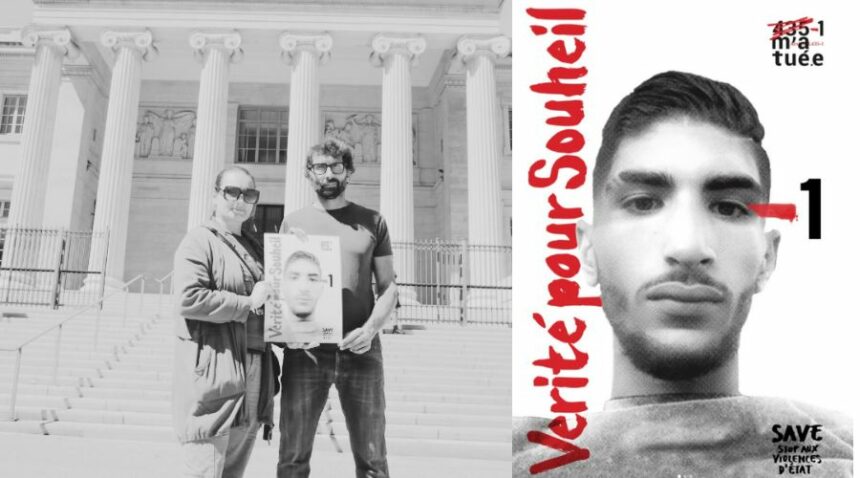

Face à ce mur d’injustice, la famille de Souheil mène un combat acharné. Depuis août 2021, elle organise des marches blanches, rassemblant des centaines de personnes à Marseille.

Soutenue par des collectifs contre les violences policières, la famille a recueilli des témoignages et déposé des plaintes pour faire avancer l’enquête. Les révélations de la perte de neuf pièces à conviction sont la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Une conférence de presse organisée par la famille, l’avocat de la famille Arié Halimi, ainsi que des parlementaires (notamment de la France Insoumise) a permis de faire la lumière sur une véritable faillite du système judiciaire.

Ce cri de douleur résonne sur les réseaux sociaux où les morts sous les balles de la police sont toujours plus nombreux. Ce mouvement, qui s’inspire d’autres combats comme celui des familles Traoré ou Merzouk, montre que la résistance collective peut ébranler l’inertie institutionnelle. Pourtant, chaque étape de ce combat révèle le poids des obstacles systémiques auxquels les familles de victimes sont confrontées.

Un écho tragique : Souheil, Adama, Nahel

La mort de Souheil El Khalfaoui n’est pas un cas isolé. Elle fait écho à celles d’Adama Traoré (2016), tué lors d’une interpellation, ou de Nahel Merzouk (2023), abattu dans des circonstances similaires. Dans chaque affaire, les victimes, jeunes et souvent issues de l’immigration, sont dépeintes comme des délinquants pour justifier l’usage de la force.

Ces affaires ne sont pas des coïncidences, mais les symptômes d’un racisme structurel enraciné dans les institutions, où les jeunes des quartiers sont criminalisés avant même d’être jugés.

« On en a assez du racisme dans la police. Mon fils a été tué dans les mêmes circonstances que Nahel sauf que la vidéosurveillance a disparu », dénonçait Issam El Khalfaoui, père de Souheil, en juillet 2023 au micro d’Anadolu.

Vers une justice pour tous

L’affaire Souheil El Khalfaoui révèle les failles d’un système où le racisme, l’islamophobie, l’impunité policière et l’opacité judiciaire se conjuguent pour priver les victimes de justice.

La lutte de la famille El Khalfaoui, portée par une mobilisation de la famille et amplifiée par les réseaux sociaux, est un acte de résistance face à l’injustice. Mais cette affaire exige plus : une réforme des pratiques policières, avec la fin des contrôles au faciès et un contrôle indépendant de l’IGPN ; une révision de l’article 435-1 pour limiter les abus ; et une reconnaissance officielle du racisme systémique dans la police.

Pour Souheil, pour Adama, pour Nahel, il est temps de briser le cycle de l’impunité.