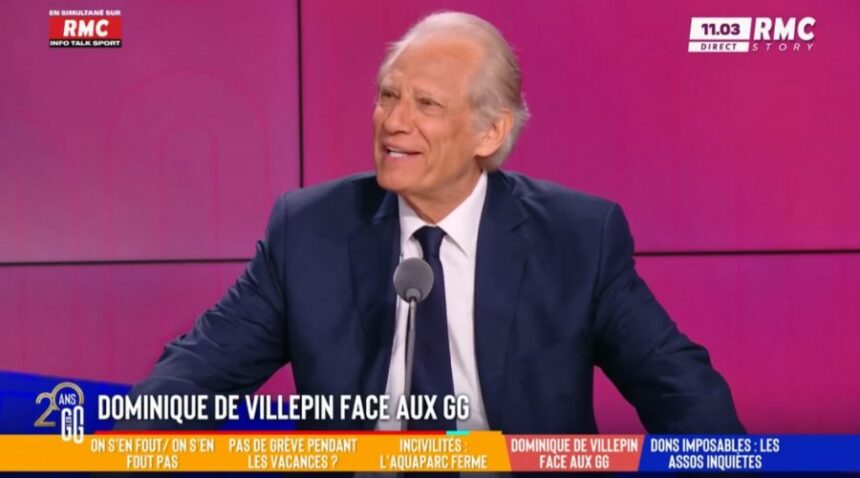

Lors d’une récente intervention sur RMC, Dominique de Villepin s’est présenté comme un opposant à l’islamophobie, affirmant que le débat sur le voile est « absurde » et qu’il ne faut pas « tailler, mesurer les barbes ». Pourtant, les beaux discours de l’ancien Premier ministre ne sont pas accompagnés d’actes au contraire, il a souvent été silencieux voire complaisant avec les politiques islamophobes.

Soutien à l’interdiction de l’abaya : une contradiction flagrante

Lors de son passage dans l’émission les Grandes Gueules sur RMC, Dominique de Villepin exprime son soutien à l’interdiction de l’abaya dans les écoles, une mesure décidée par Gabriel Attal en 2023. Il argue que cette interdiction est nécessaire dans un « principe d’égalité ».

Cette position est problématique, car l’interdiction de l’abaya, cible spécifiquement les jeunes femmes musulmanes ou perçues comme telles. Selon Amnesty International, cette mesure renforce la stigmatisation des musulmans, les privant de leur liberté vestimentaire au nom d’une laïcité interprétée de manière restrictive.

En soutenant cette interdiction, de Villepin s’aligne sur des politiques discriminatoires, contredisant son discours contre l’islamophobie. Cette ambivalence, critiquer le débat tout en validant des mesures concrètes, révèle une posture opportuniste plutôt qu’une opposition réelle.

Des propos islamophobes non contestés

Dans cette même émission, Charles Consigny tient des propos islamophobes, associant les barbes de cinq jours, les djellabas et les voiles à des signes de radicalisation. De Villepin, bien qu’il critique l’absurdité du débat, ne s’oppose pas explicitement à cette rhétorique. Il ne rappelle pas que les musulmans ont le droit de porter le hijab ou de se vêtir selon leurs convictions religieuses. Cette absence de contestation, combinée à son soutien à l’interdiction de l’abaya, renforce l’impression qu’il valide implicitement ces stéréotypes.

Selon Amnesty International, associer le voile ou la barbe à la radicalisation est un trope islamophobe courant, qui contribue à la criminalisation des musulmans. En ne s’y opposant pas, de Villepin participe à la perpétuation de ce narratif, malgré son discours prétendument contre l’islamophobie.

Un parcours ambiguë sur l’islamophobie

En 2004, alors ministre des Affaires étrangères puis de l’Intérieur sous Jacques Chirac, Dominique de Villepin n’a pas publiquement contesté la loi interdisant les signes religieux ostensibles à l’école, notamment le hijab. Adoptée le 15 mars 2004, cette loi a été critiquée par des organisations comme le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), dissout depuis par le gouvernement, pour avoir ciblé principalement les jeunes filles musulmanes, renforçant leur marginalisation. Selon un rapport d’Amnesty International en 2005, cette mesure a contribué à une « stigmatisation des musulmans » en France.

Sur ce point, l’ancien Premier ministre rejoint la France Insoumise qui refuse également de qualifier la loi de 2004, qui ciblait explicitement les lycéennes musulmanes, d’islamophobe.

La loi « séparatisme » de 2021 : une absence de critique

En 2021, la loi dite « contre le séparatisme », a été adoptée sous l’impulsion d’Emmanuel Macron. Cette loi, critiquée par 350 organisations et personnalités comme une « attaque islamophobe » dans une tribune, restreint les libertés associatives et religieuses des musulmans, notamment via des fermetures administratives de mosquées et les dissolutions d’associations.

Dominique de Villepin n’a jamais publiquement dénoncé cette loi, contrairement à d’autres figures comme Jean-Luc Mélenchon ou des associations comme Amnesty International. Son silence peut être interprété comme une validation implicite de ces mesures, d’autant plus qu’il a continué à intervenir sur des questions de société sans s’opposer à cette législation.

Cette inaction, à un moment où les musulmans sont particulièrement vulnérables, contraste avec l’image d’une personnalité politique « modéré » qu’il tente de se donner dans les médias. Ce n’est pas parce que l’échiquier politique vire à l’extrême droite que les principes fondamentaux sur les libertés doivent tanguer.